基金資助令市民生活更方便、舒適及安全,或照顧特定社群需要的創新及科技(「創科」)項目。

項目必須能令市民大眾或特定社群受惠,並配合政府政策

項目必須為創新應用科技

基金資助不同項目主題,例如有關日常生活、教育、環境、健康、安全、交通等,令社會受惠

項目成果可以是不同形式,包括流動應用程式、產品、裝置、設備、工具、服務、軟件,或具充分理由的任何其他形式

項目在資助期內不牟利

項目必須主要在香港境內開發

合資格申請機構包括:

接受社會福利署資助的非政府機構

《防止賄賂條例》(第201章)第2條界定的公共機構,政府決策局/部門、行政會議及立法會除外

專業團體

工商組織

根據《稅務條例》(第112章) 第88條獲豁免繳稅的社會服務機構

上述機構應為根據《公司條例》(第622章)或前《公司條例》(第32章)註冊成立的公司;或根據任何條例在香港成立的法定公司。請參閱下文問題21。

不屬上述類別機構所提交的申請,會按個別情況予以考慮。惟個人和私人公司不會被接納為主要申請機構。基金秘書處決定申請機構是否符合申請資格時,在任何時候都保留決定權。

個人或並非上文問題3所提及的機構,均不符合申請資格。然而,他們可夥拍合資格申請機構提出申請,惟主要申請者應為合資格機構。

每個獲批項目的資助上限為項目合資格總開支的90%或港幣500萬元,以較低款額為準。

申請機構須在12個月內完成開發及推出項目,並最少連續營運該項目兩年(屬一次性的項目除外)。項目的資助期不會超逾三年。

「創科生活基金」已於2025年 1 月 1 日起停止接受申請。

申請機構可同時申請多於一個項目,但每份申請表格只可填寫一個項目 。在評審每份申請時,我們會考慮同一申請機構現正進行的項目數目,以衡量該申請機構是否有能力調配足夠資源來完成項目。然而,為避免資助集中於單一機構,申請機構如沒有同時執行基金下的其他獲批項目,將獲優先考慮。

評審準則及比重如下:

為市民大眾或特殊社群帶來的益處(30%);

創新及科技含量(20%);

可行性及可持續性(20%);

財務因素(15%);以及

申請機構的技術及管理能力(15%)。

為市民大眾或特殊社群帶來的益處﹣

項目能否令市民大眾生活更方便、舒適及安全

項目能否應對目標受惠人士的特殊需要

受惠人數及帶來的益處的程度

創新及科技含量﹣

項目有否應用創新意念及新的科技

所應用的創科及其程度

與市場上類似項目(如有)之差別

可行性及可持續性﹣

項目的技術可行性

項目推行方法/方式可否達到預期結果和成果

項目的主要表現指標是否有意義、可量化和切合實際

項目的可持續性

財務因素﹣

預算合理和切合實際

項目的成本效益

申請機構的技術及管理能力﹣

申請機構推行社區項目的經驗

項目小組的能力

申請機構聘任及管理創科專才的能力

申請機構是否了解市民大眾或目標受惠人士的特殊需要

申請機構推廣及鼓勵市民大眾或目標受惠人士使用項目成果的能力

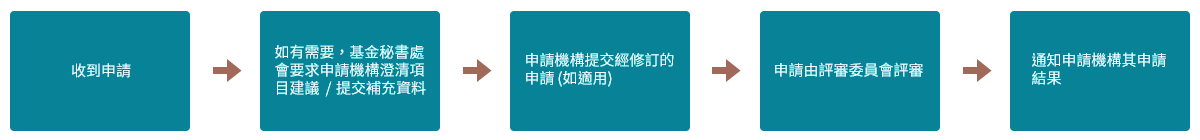

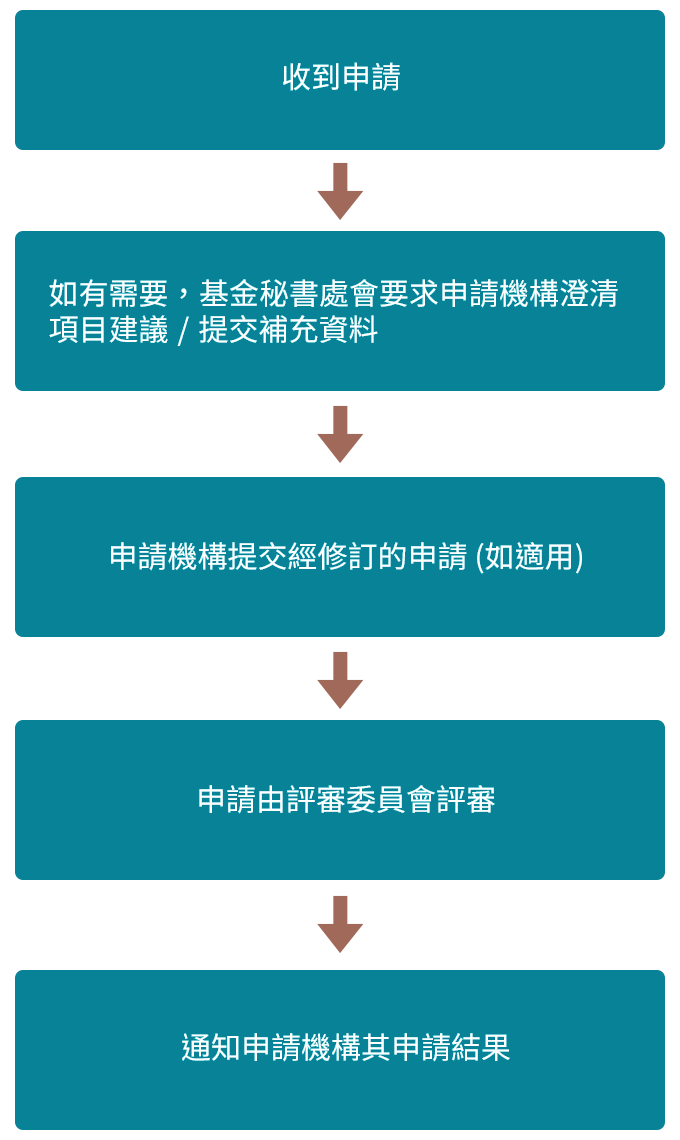

合資格的申請會交由評審委員會評審。

申請機構或需出席評審會議,回答評審委員的提問。

基金秘書處會以書面或電郵形式通知申請機構有關結果。實際處理時間會視乎收到的申請數目及申請所提供的資料是否完備和清晰等而定。如有需要,申請機構或須修訂原有的項目建議書,以符合基金的條件。

除非事先已獲基金秘書處書面批准,否則餘款不可用於不在預算內的開支分項。成功申請機構須自行承擔有關開支。

倘申請獲評審委員會支持,基金秘書處會跟進評審委員會就申請提出的意見(如有),包括但不限於重新擬訂項目的預算/現金流、項目進度指標等。

如有需要,申請機構或需因應評審委員會提出的意見,並在指定時間內更新項目建議書。

如有重大改動,令項目目的偏離經評審委員會評審的原有目的,申請機構或須撤回其申請,並提交新的申請。

就每個獲評審委員會批資助的項目,成功申請機構須與政府簽訂基金資助協議(「協議」)。該協議是政府與成功申請機構就履行基金資助項目而訂立的合約。成功申請機構須嚴格按照協議訂明的條款和條件,履行獲批項目。

成功申請機構必須為(a)根據《公司條例》(第622章)或前《公司條例》(第32章)註冊成立的公司;或(b)根據任何條例在香港成立的法定公司。

就(b)而言,法定公司須清晰本身在其法團條例下所具備簽訂合約的權限。

第一期基金資助為10%,會在成功申請機構與政府簽訂基金資助協議30日內(或政府訂明的其他時期)發放。及後各期基金資助則會按照項目的核准進度指標或現金流發放,並須視乎成功申請機構推行項目的進度是否理想及是否達到項目的各個進度指標而定。

有關項目或經有關項目產生的知識產權,均屬成功申請機構擁有;並鼓勵成功申請機構在資助期內,在公共領域提供有關知識產權,並容許公眾免費使用。

在資助期內,任何有關項目或經有關項目產生的知識產權所帶來的收入須撥入項目帳目。

詳情請參閱《申請指引》。